建筑,既是文化的表現,也是生活的沉淀

發布時間:2020-09-01 來源:建筑設計院 建筑設計 瀏覽:次

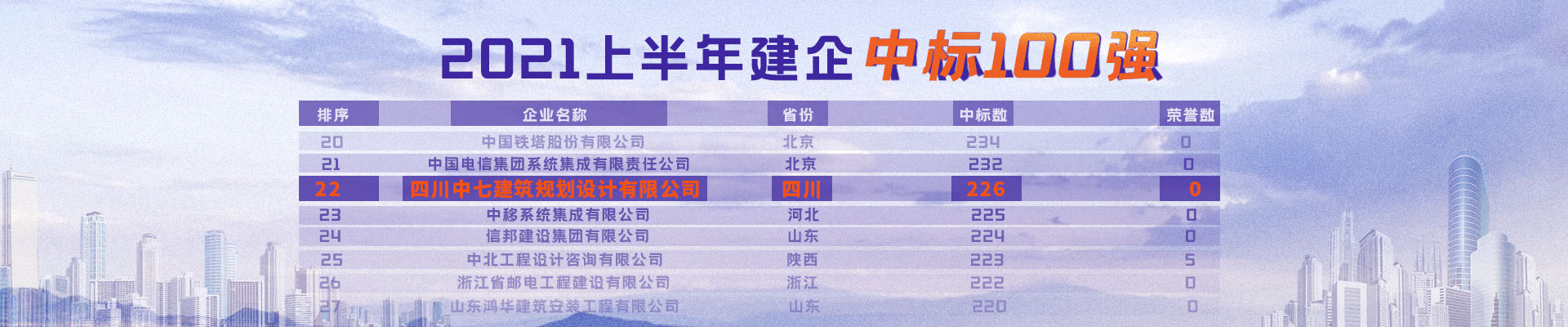

“求木之長者,必固其根本”,我們的文化與歷史,我國歷史文明已經給建筑留下了豐富的饋贈,作為本土建筑設計企業,我院一直注重培養自主設計師團隊,大力發展我國基礎建設,為祖國的建設和發展出一份綿薄之力。

最近,中國某地模仿法國風格建筑的小鎮在網上熱傳。大到埃菲爾鐵塔,小到路燈、雕塑、植被,讓人真假難辨。有網友直呼,和巴黎相比,這里就差一條塞納河了。

事實上,中國的建筑風格從來都是兼容并蓄的,并不一味拒絕“洋建筑”,關鍵在于如何在借鑒的過程中,呈現出建筑的文化主體意識。比如,北京的前門大街,就是一個融合了中西風格,呈現出獨特建筑文化、民俗文化積淀的特色歷史街區。而人們之所以質疑當下的一些西式建筑熱,就在于其舍本逐末、生搬硬套,缺少了對歷史的敬畏和對文化的理解。

與“模西建筑熱”同樣遭受詬病的,還有“仿古建筑熱”。有的地方,本來并沒有什么前朝風土,卻樂于以古街古巷為名,雕梁畫棟,青磚粉墻,小飾品假古董齊出,臭豆腐烤肉串并售。如果前者是對西式風格的盲目崇拜,后者則是復古思維的畸形生長。“從街區歷史找賣點,然后找投資,再找規劃設計、施工隊”的仿古建筑公式,對于西式建筑熱來說,同樣適用。無論是抄襲西方,還是效顰傳統,建筑設計與規劃的盲從背后,是對文化根底不自知、對文化傳統不自信。

建筑,既是文化的表現,也是生活的沉淀。每個地方的建筑,都植根于自己的歷史脈絡之中。房子可模仿,文化難復制,只有立足于“一方水土養一方人”,才能找到創新式融合的思路。

立足文化本體,深挖地域特色,根深方能葉茂。北京如今大力推動中軸線沿線重點地區綜合整治保護和申遺,就是因為那是老城的靈魂,中華民族“內和外安”的文化基因、“左右對稱”的營城理念、“天人合一”的哲學思想,都集中體現在這里,在人們記憶中揮之不去。缺了非物質文化的滋養,建筑即使再雄偉也缺少一條脊梁;而有了鄉愁和人文的淬火,哪怕穿越千年,安身之所也能成為精神家園。

中國建筑的根基在于尊重歷史,《舊唐書·魏徵傳》李世民:“夫以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。”國家責任,我們共同肩負!

上一篇: 洪災過后,如何加強水利工程建設?

下一篇: 我院組織團隊參加咨詢工程師考試

18782111161

18782111161 18782111161

18782111161 226695569

226695569